在洋县磨子桥镇中心小学,有这样一位老师——她用25年的时光,从初登讲台时那个略带青涩的年轻教师,悄然成为孩子们口中亲切呼唤的“老教师”。她就是徐义玲老师,将最美的年华毫无保留地献给了乡村教育,用日复一日的言行诠释着“人类灵魂工程师”的深刻含义,在三尺讲台上书写下一个又一个温暖而动人的教育故事。

以师德为帆,做学生的“引路人”

身为学生的“引路人”,徐老师始终秉持“其身正,不令而行”的准则,将“为人师表”四个字深深融入日常工作的点滴。要求学生不迟到,她便每天提前半小时到校——冬日清晨,天还未亮,她的身影已准时出现在教室门口;要求学生爱护环境,见到教室角落的纸屑,她会很自然地弯腰拾起,指尖沾灰也毫不在意;要求学生懂得尊重,无论孩子的发言多么稚嫩,她总会放下手中的笔,目光温柔而专注地倾听。

记得几年前,班级曾遇到一个卫生难题:每周一调换座位后,教室里总会出现纸屑散落、桌椅歪斜的现象。徐老师没有一句批评,而是默默拿起扫帚清扫,俯身一一摆正桌椅。同学们看在眼里,记在心里,纷纷主动加入整理的行列。后来,劳动委员主动优化了值日安排,教室从此窗明几净,而同学们的责任感,也在这无声的示范中被悄然唤醒。“教育不是说教,而是用行动去感染,”徐老师这样说。在她看来,这些看似琐碎的日常,恰恰是培养孩子责任与担当的最好课堂。

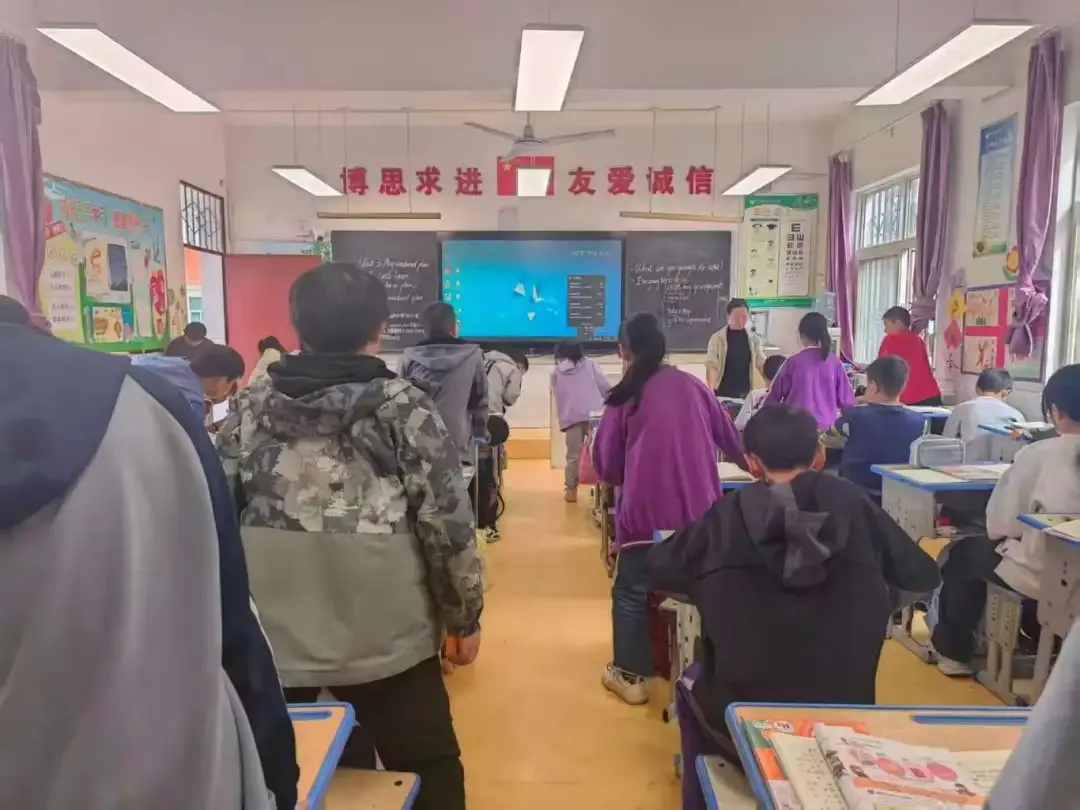

以匠心授课,让课堂“活”起来

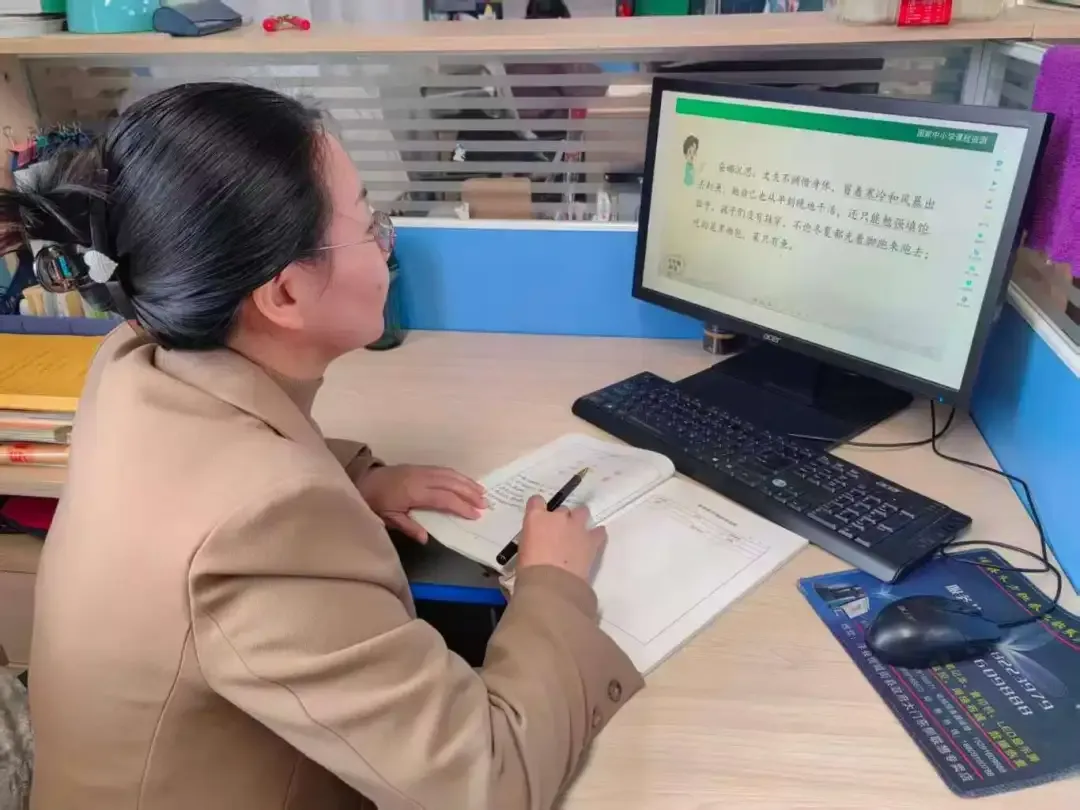

为了让乡村孩子的课堂真正“活”起来,徐老师从未停止过精进教学的脚步。她深知乡村孩子接触外界的機會有限,因而始终将“用有趣的课堂点燃求知欲”作为自己的教学初心:休息时间,她反复观摩名师课例,从窦桂梅的“情境教学”中汲取灵感,向魏书生的“自主学习”理念虚心取经;教研活动中,她常与语文老师探讨文本情感引导的技巧,和道法老师一起研究如何用生活案例诠释抽象道理,还主动向年轻教师请教多媒体操作,只为把更丰富、更精彩的课堂带给学生。

在她的语文课上,总能看到“课本走进生活”的生动场景:教学《祖父的园子》时,她鼓励学生分享自家菜园的趣事,让孩子们瞬间读懂萧红笔下的童真世界;讲解《匆匆》时,她引导大家回忆“吃饭、写字时,时间是怎样悄悄溜走的”,让抽象的“时光流逝”变得真切可感。“知识不应只是印在课本里的文字,而应成为能走进孩子生活的道理——这样,才算真正学会。”这是她执教语文25年最深刻的体会。

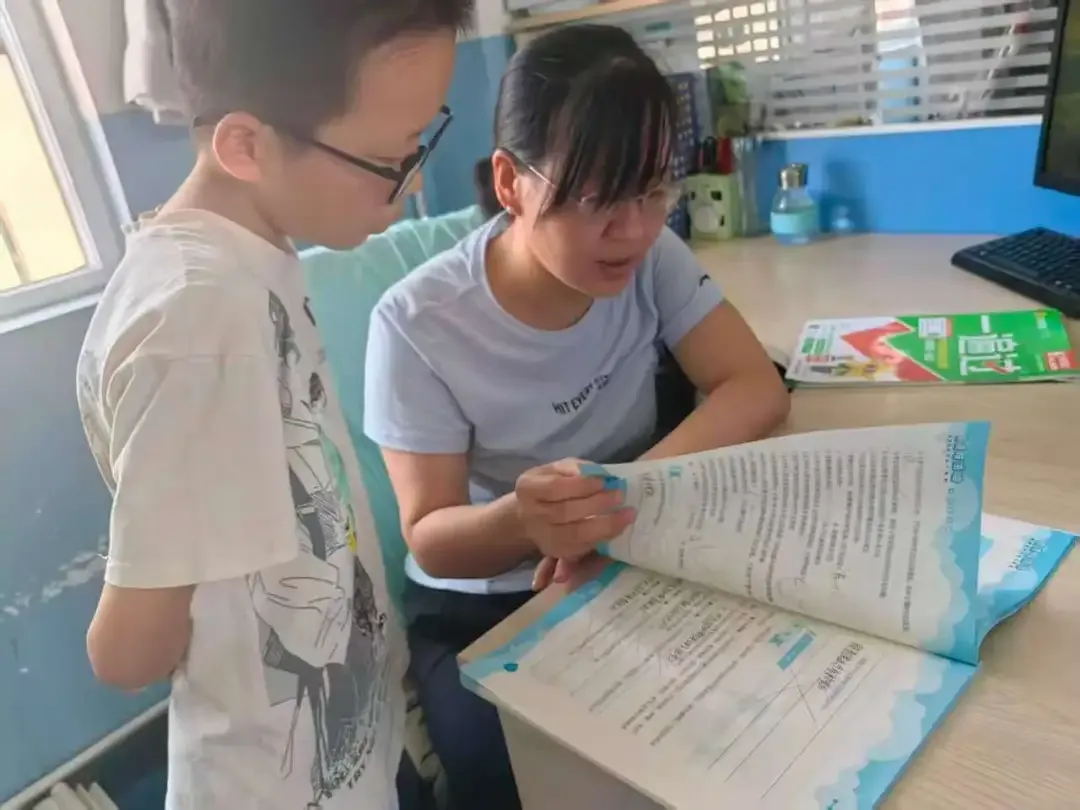

以爱心为桥,温暖“留守童心”

在乡村学校,留守儿童不在少数。徐老师用爱心搭建起一座温暖的桥梁,成为孩子们口中亲切的“徐妈妈”。她常说:“每个孩子都是一颗独特的星星,有的生来就很亮,有的则需要多给一点光,才能慢慢发光。”

2024届毕业生张某某曾是一名留守儿童,一度不写作业、上课捣乱、考试成绩只有个位数。开学第一天,徐老师就找他谈心,了解原因并和他做了小小约定,还特意将他调到第一排以便多些关注。课堂上,她找简单的问题请他回答,并及时给予表扬;课后,她也常和他聊聊生活琐事。渐渐地,他的成绩提升到了四十多分。家长会那天,张某的奶奶激动地站起身,抹着眼泪说:“我孙子以前连字都不愿意写,现在能考这么多分,全靠徐老师!”

以耐心守护,让“后进生”绽放光彩

以耐心守护,让“后进生”绽放光彩

“教育不是筛选,而是培育。就像庄稼,有的成熟得早,有的成熟得晚,只要用心浇灌,都能结出果实。”这是徐义玲老师对待后进生的坚定态度。她从不为孩子贴上“差生”的标签,而是用心去寻找每个人身上的闪光点。

治同学和王同学的转变,正是徐老师耐心守护的缩影。她坚持每天与这两个孩子谈心:面对情绪容易激动的治同学,她不急不躁,而是安静倾听他的烦恼,帮他梳理情绪;针对王同学不能按时交作业的问题,她坐在他身旁耐心辅导,还巧妙融入他感兴趣的足球话题,慢慢打开了孩子的心扉。半年后,治同学学会了控制情绪,遇到矛盾会主动道歉;王同学不仅能按时完成作业,还在县级足球比赛中荣获佳绩。二十五年来,经她转化的后进生数不胜数,这些孩子未必都成了“学霸”,但都在各自的人生道路上努力生活着——这也让徐老师更加坚信:教育的意义,从来不是培养多少成绩优异的学生,而是让每个孩子都能找到自己的价值,活出属于自己的精彩。

如今,时光已悄悄染白了徐老师的鬓角,但她对讲台的眷恋、对学生的深情却从未减退:每天,她依然早早到校,用微笑迎接每一个孩子;夜晚,她仍在灯下钻研教案,思考如何让课堂更加生动有趣;遇到需要帮助的孩子,她依旧愿意用耐心和智慧去守护他们的心灵。“只要学生需要,我就会一直站在讲台上,做他们成长路上的引路人。”这句朴实无华的承诺,正是她25年坚守最动人的注脚。

没有豪言壮语,只有日复一日的默默耕耘;没有惊天动地,只有润物无声的点滴关爱。徐老师用对教育的赤诚、对专业的精进、对学生的无私大爱,在乡村教育的沃土上,谱写了一曲平凡却伟大的育人乐章。她的故事告诉我们:一名人民教师的价值,不在于名利与光环,而在于用一生的坚守,为孩子们点亮前行的路,为教育事业注入温暖而坚定的力量——这,便是师者最本真的风采,也是乡村教育最动人的光芒。(供稿:洋县磨子桥镇中心小学)

责编:杜鹏飞

编辑:刘凡